ブログ

特殊伐採工事

久しぶりの更新になります。

弊社では、今年の冬は山で紅葉樹の素材生産を行っっておりました。主にナラの木です。

薪にしたかったんですが市場などへ出荷したり、近隣の製材屋さんへ出したりしておりました。

さて本題の特殊伐採ですが、どうしても伐採前の写真をアップロードできなくて作業中の写真しかありません。。。

今回は建物の近くの銀杏と電話ボックスの近くの銀杏2本の伐採依頼でした。

建物脇の銀杏から作業スタート

写真はアップロードできませんでしたが、上から少しづつ枝を切り、ラフターでの吊り上げにより伐採しました。

吊り上げた木が暴れないようにワイヤーを2本掛けて、尚且つ自分の方に振られてこないような切り方で行いました。

根本の方も同じ切り方で安全に伐採完了。

続いて2本目の銀杏へ。こっちが厄介で電話ボックスの真横、真上に直径70cm以上の大木で尚且つ電線も絡んでいます。

上の方は同じく少しづつ枝をカットしていき、中位の上まで伸びている幹が4本あったのでそれらをラフターで吊り上げ伐採。その後主幹部を3回に分けて吊り上げ伐採の段取りで進めました。

吊る位置が大事なので慎重に位置を決めて枝の根本で切ります。位置決めを失敗するとひっくり返ることがあります。

これも同じく吊り上げた時に自分の方に振られないような切り方で進めました。

そして今回の一番の山場であった、電線との距離が5cmの主幹部の伐採。

様々な要因を考慮して切り離しました。無事成功。

最後は根本の切り離し。

電話ボックスに養生をして万が一に備えましたが最後までどこにも当てずに伐採が完了しました。

振られて困る方は斜めにして万全を期しました。

今後も数件特殊伐採案件があるので引き続き事故、怪我に注意して進めていきたいと思います。

木の倒し方について 初心者がやりがちなこと

今日は木の倒し方(伐倒)について書いてみようと思います。

薪ストーブユーザーの方で伐倒をこれからやろうとしている方や、すでにやられている方もいると思います。

そんな皆さんの参考になる内容にしていきたいと思います。

まず前提として、伐倒は木を倒すメカニズムを理解することがとても大事です。

その上で、思い描いているところをチェンソーで切っていく。

『思い通りにチェンソーで切る』という作業は、技術が必要です。

私の個人的な意見ですが、経験値とセンスの良し悪しが技術に直結すると思っています。

木が倒れるメカニズムを理解していても思い通りに切れなければ狙った方向に木を寝かすことはできません。

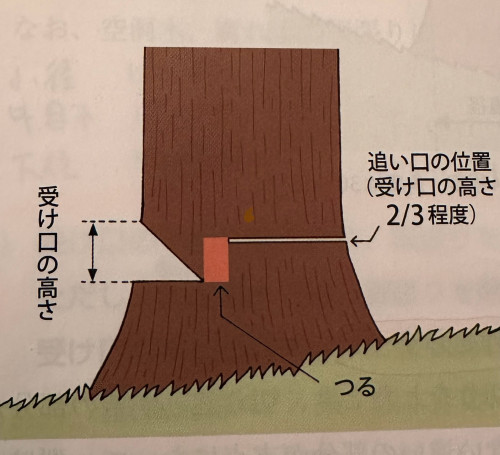

基本的に木を倒すときは、『受け口』と『追い口』を作り(切り)ます。

安衛則第36条第8号に掲げる業務に係る特別教育テキストより

『受け口の斜め切りは、下切りに対し、30〜45°の角度とすること』

と記載されています。

受け口の下切りの深さは抜根直径の1/4以上で、大径木では1/3以上必要です。

つるは抜根直径の1/10を残して追い口を入れていきます。

文章にして書くとあっさりしていますが、初心者がやりがちなのは

① 受け口の下切りと斜め切りの線が一致していない

② つるを切りすぎる

③ つるを並行に残せない

の3つだと思います。これを意識しているかどうかで、技術の上達は大きく変わってくると思います。

そしてプロでも上手い下手が見える部分でもあります。

(狙った方向に倒すためわざとつるを斜めに残すこともあります)

これがつるが並行に残っている写真

つるは一般的に蝶番の役割があると言われていますが、倒れていく過程で受け口がふさがるまで、つるは切れません。

つまり受け口の角度は蝶番の動く範囲を決めていることになります。

どんどんマニアックな話になるので、それはいずれ深掘りして書きたいと思います。

意識して欲しいのは

① 受け口の下切りと斜め切りの線を一致させる(会合線を一致させる)

② 追い口を切りすぎない(つるを残す)

③ つるを並行に残す

まずはこれを意識して綺麗な切り口にできるようになりましょう。

きっと狙った方向に倒せるようになるはずです。

慣れるまではまっすぐの木で練習した方がいいです。

偏心木などは熟練した人に任せて、どう切っているか観察して見るのもいいと思います。

文章が長くなってメカニズム的な話が出きませんでした。笑

次回伐倒の事を書くときは受け口の角度の意味を掘り下げ、重心の移動や追い口の高さによるあれこれも色々書いていきたいと思います。

最後に。

風が強い時の伐倒はとても危険(狙った方向に倒れない事がある)ですので要注意です‼️やめましょう。